『季刊民族学』192号

¥2,750

税込

商品コード: 2200010004460501

関連カテゴリ

『季刊民族学』は「国立民族学博物館友の会」の機関誌です。

「国立民族学博物館友の会」へご入会いただければ定期的にお届けいた

します。

【送料】ゆうメールでの送付になります。『季刊民族学』のみ注文の場合は、友の会会員の方は友の会会員特別価格2,200円/冊、送料は無料でお届けいたします。※友の会会員外の方は別途送料が必要です。

「国立民族学博物館友の会」へご入会いただければ定期的にお届けいた

します。

【送料】ゆうメールでの送付になります。『季刊民族学』のみ注文の場合は、友の会会員の方は友の会会員特別価格2,200円/冊、送料は無料でお届けいたします。※友の会会員外の方は別途送料が必要です。

季刊民族学192号

第49巻 第2号 通巻192号(2025(令和7)年4月30日発行)

ISBN978-4-915606-95-3 C0473 ¥2500E

“世界をひっくり返す” ヒップホップで闘うラッパーたちのエンパワーメント

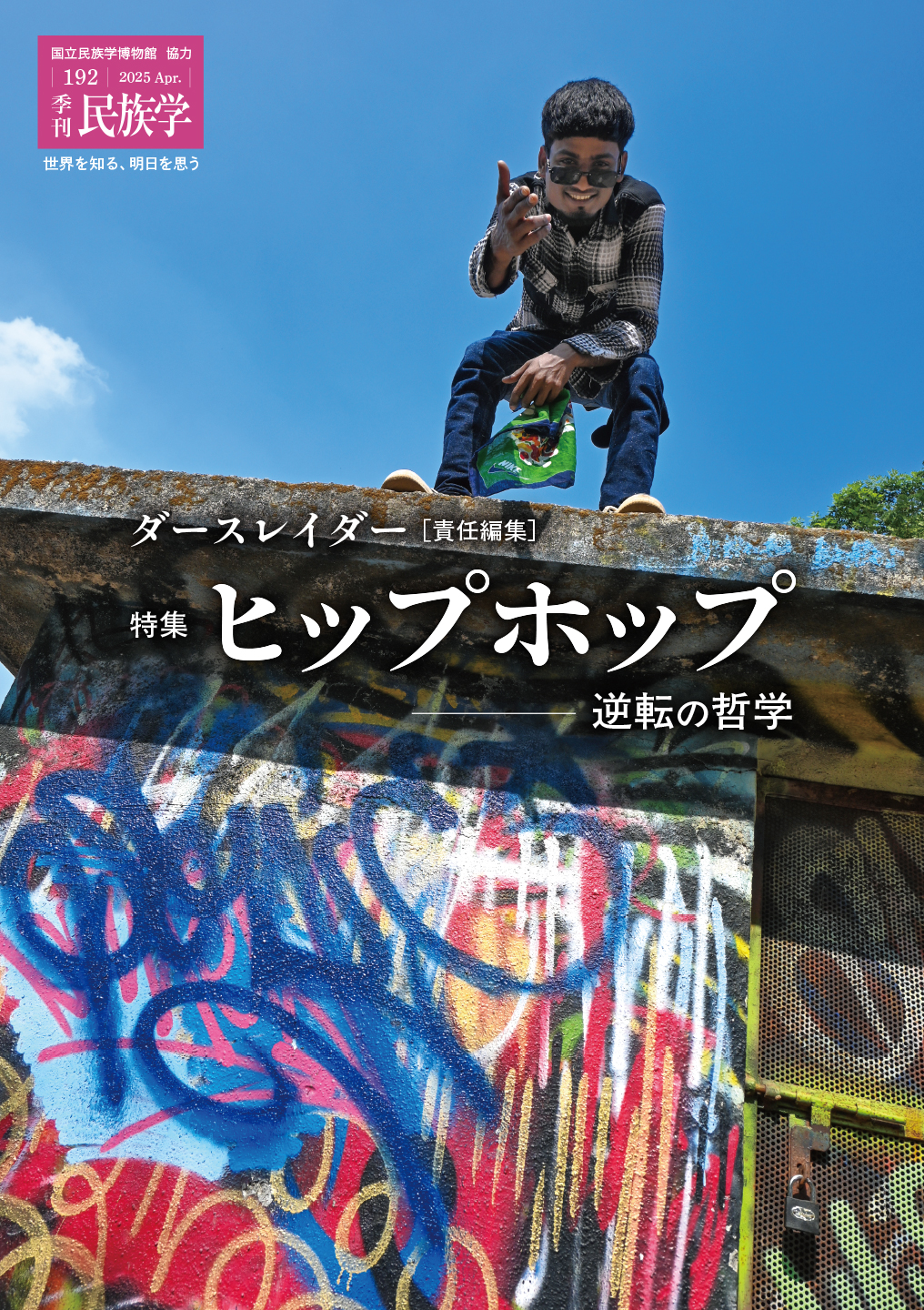

『季刊民族学』192号 特集「ヒップホップ――逆転の哲学」(ダースレイダー責任編集)

ヒップホップは、1970年代のニューヨークでアフリカ系アメリカ人やラティーノたちのローカルな文化活動として始まり、いまや世界じゅうのストリートを席巻しています。本特集では国立民族学博物館特別客員教授を務めるラッパーのダースレイダー氏の責任編集により、非欧米圏においてさまざまな言語でプレイするラッパーたちに焦点を当て、彼らがいかに、言葉の意味を反転させて使う「逆転の哲学」を武器に闘っているのかをレポートします。

【目次】

000 表紙「マイナスをプラスに転化する芸術(アート)」撮影:軽刈田 凡平

001 目次

002 特集「ヒップホップ──逆転の哲学」

004「ヒップホップは逆転の哲学」ダースレイダー(ラッパー・MC/国立民族学博物館特別客員教授)

010「ホームをみずから選びとる──台湾原住民のヒップホップ」小幡 あゆみ(法政大学ソーシャル・イノベーションセンター コーディネーター)、Mr. 麿(ラッパー・映像ディレクター)

020「Sorry ここは香港だ──サイアクな街に響くヒップホップの快楽」小栗 宏太(東京外国語大学ジュニア・フェロー)

026「韓国ヒップホップ1989-2024──独自のアイデンティティと日本ヒップホップとの関係性を中心に」キム・ボンヒョン(音楽評論家)

034 「ヒップホップ異郷紀行──韓国・モンゴル」ダースレイダー

044「多層都市ムンバイのヒップホップシーン──エンターテインメント、エンパワーメント、ポップカルチャー、そしてストリートカルチャー」軽刈田 凡平(インド音楽ブロガー・ライター)

054「ラップにこめる霊力と世界の変革──カメルーンのラッパーたち」矢野原 佑史(京都大学アフリカ地域研究資料センター 特任研究員)

062「辺境のフィメール・ラッパー──スポットライトを奪い取る」村本 茜(鹿児島大学大学院博士後期課程)

072〈鼎談〉「日本語でラップするということ」ダースレイダー、HUNGER(GAGLE MC)、荘子it(Dos Monos トラックメイカー・ラッパー)

082 連載 フィールドワーカーの布語り、モノがたり 第10回 「インド、ラバーリー社会の刺繡布の変化──技術と機能に注目して」上羽 陽子(国立民族学博物館教授)

090「旅する民族誌、旅せぬ編集者」韓 智仁(春風社編集部・大阪大学大学院博士後期課程)

097 連載 野僧記──映像人類学者のオートエスノグラフィー 第1回 「私が纏っている衣」川瀬 慈(国立民族学博物館教授)

第49巻 第2号 通巻192号(2025(令和7)年4月30日発行)

ISBN978-4-915606-95-3 C0473 ¥2500E

“世界をひっくり返す” ヒップホップで闘うラッパーたちのエンパワーメント

『季刊民族学』192号 特集「ヒップホップ――逆転の哲学」(ダースレイダー責任編集)

ヒップホップは、1970年代のニューヨークでアフリカ系アメリカ人やラティーノたちのローカルな文化活動として始まり、いまや世界じゅうのストリートを席巻しています。本特集では国立民族学博物館特別客員教授を務めるラッパーのダースレイダー氏の責任編集により、非欧米圏においてさまざまな言語でプレイするラッパーたちに焦点を当て、彼らがいかに、言葉の意味を反転させて使う「逆転の哲学」を武器に闘っているのかをレポートします。

【目次】

000 表紙「マイナスをプラスに転化する芸術(アート)」撮影:軽刈田 凡平

001 目次

002 特集「ヒップホップ──逆転の哲学」

004「ヒップホップは逆転の哲学」ダースレイダー(ラッパー・MC/国立民族学博物館特別客員教授)

010「ホームをみずから選びとる──台湾原住民のヒップホップ」小幡 あゆみ(法政大学ソーシャル・イノベーションセンター コーディネーター)、Mr. 麿(ラッパー・映像ディレクター)

020「Sorry ここは香港だ──サイアクな街に響くヒップホップの快楽」小栗 宏太(東京外国語大学ジュニア・フェロー)

026「韓国ヒップホップ1989-2024──独自のアイデンティティと日本ヒップホップとの関係性を中心に」キム・ボンヒョン(音楽評論家)

034 「ヒップホップ異郷紀行──韓国・モンゴル」ダースレイダー

044「多層都市ムンバイのヒップホップシーン──エンターテインメント、エンパワーメント、ポップカルチャー、そしてストリートカルチャー」軽刈田 凡平(インド音楽ブロガー・ライター)

054「ラップにこめる霊力と世界の変革──カメルーンのラッパーたち」矢野原 佑史(京都大学アフリカ地域研究資料センター 特任研究員)

062「辺境のフィメール・ラッパー──スポットライトを奪い取る」村本 茜(鹿児島大学大学院博士後期課程)

072〈鼎談〉「日本語でラップするということ」ダースレイダー、HUNGER(GAGLE MC)、荘子it(Dos Monos トラックメイカー・ラッパー)

082 連載 フィールドワーカーの布語り、モノがたり 第10回 「インド、ラバーリー社会の刺繡布の変化──技術と機能に注目して」上羽 陽子(国立民族学博物館教授)

090「旅する民族誌、旅せぬ編集者」韓 智仁(春風社編集部・大阪大学大学院博士後期課程)

097 連載 野僧記──映像人類学者のオートエスノグラフィー 第1回 「私が纏っている衣」川瀬 慈(国立民族学博物館教授)