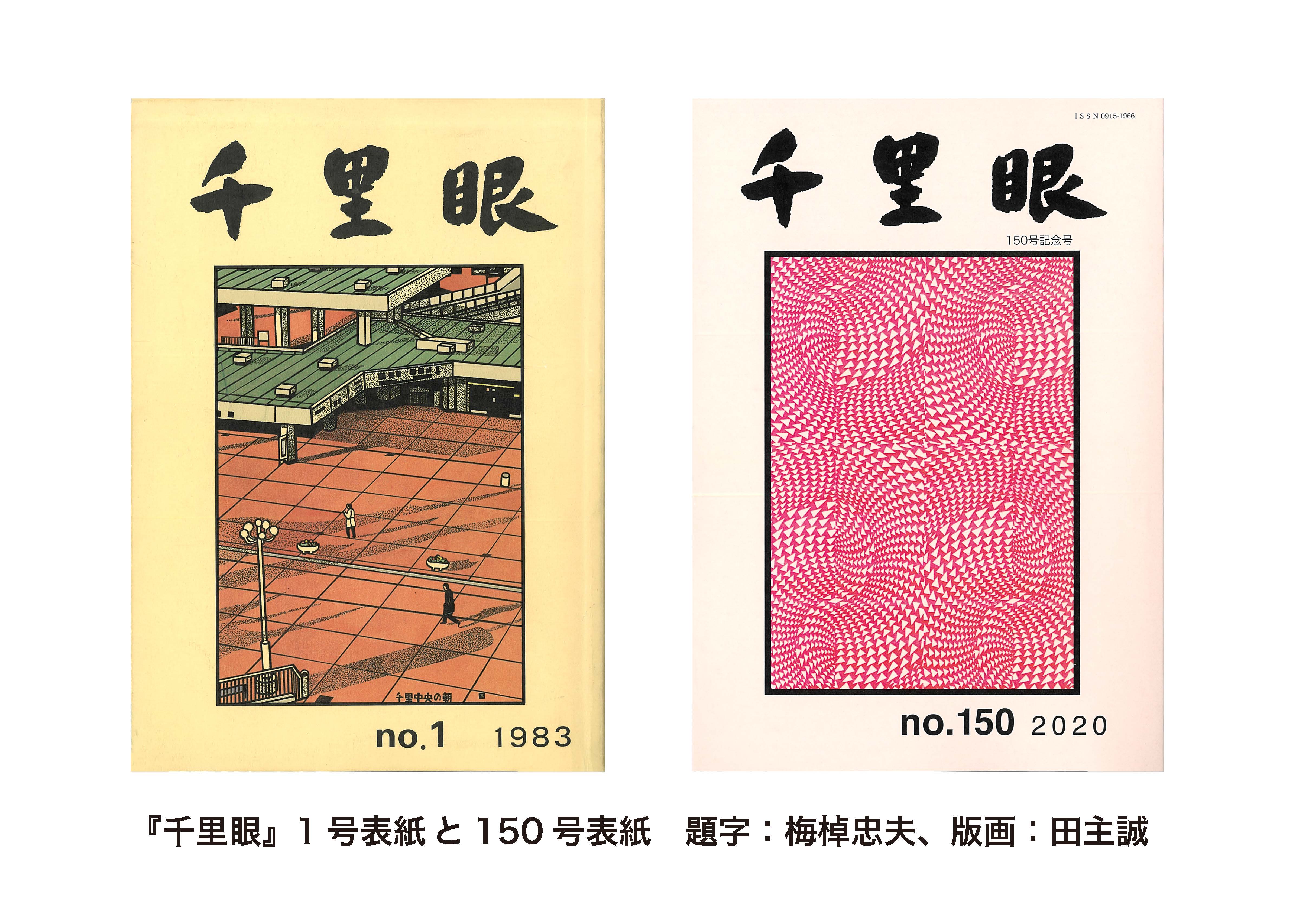

6月25日に刊行された同人誌『千里眼』(発行所:千里文化財団)が150号の節目をむかえました。本誌は年4回の季刊誌で、創刊は1983年3月です。発起人には梅棹忠夫初代民博館長以下、小林公平、小松左京、里井達三良など9名の錚々たるメンバーがならんでいます。同人規定には「広域千里(北摂7市3町)に住所、仕事場、その他の関係をもつ知識人」とあり、「同人のご友人で千里のいろいろなところに親しみをもっている方」とあります。内容は随想、論説、小説、詩、紀行、身辺雑記等なんでもよく、写真や絵も可で、投稿されたものをそのままのせるという原則をまもっています。趣意書の最後には「この雑誌が、成熟したおとなの悠然たる風格をもったものになればさいわいである」とむすばれています。

「千里眼」という名称は梅棹先生のアイデアです。千里丘陵とかけていることは言うまでもありません。「文章のカラオケ」というのも梅棹先生ならではの発想です。他人に読ませる原稿ではなく、好きなことを自分のために書く、というのが本誌の良さです。そのための会費は年間10万円でしたが、いまはその半額になっています。

現在の会員数は50名です。150号記念号に寄せて短文を書いた会員が18名。通常どおりに寄稿した人が23名です。かつての同人には弔辞以外、本誌には文章を書いていない司馬遼太郎さんがいましたし、山下俊彦さんや能村龍太郎さんなどの財界人も多数ふくまれていました。またジャーナリスト、医師、弁護士、アーティストなどアカデミズム以外の方がたも多士済々でした。いまでも名簿をみると千里ゆかりの「知識人」がキラ星のごとく名をつらねています。

本号で同人の一人は「おそらく千里眼は後世の歴史家にとって、格好の研究資料になるに違いない」と予言しています。なぜなら、現代の有識人が率直な意見を述べ、感性や生活感覚をともなった実像が赤裸々につづられているからだといいます。それは「その人が生きた時代の写し鏡」であり、「時代の証言の記録」でもあって、記録メディアとしての『千里眼』の価値は永続するというのです。たんなる「文章のカラオケ」が「時代の証言」になるとは、おそれおおいことになってきました。

わたし自身は、『千里眼』に投稿した11回の連載「梅棹忠夫の『日本人の宗教』」(137号~147号)をもとに同名の単行本をこの5月に淡交社から出版することができました。おおくの同人もまた『千里眼』の記事を活用してさまざまな書物にまとめています。梅棹先生の『夜はまだあけぬか』(講談社、1989年)や『裏がえしの自伝』(講談社、1992年)もまた『千里眼』の副産物です。事務局で把握している出版物にかぎっても40点をかぞえます。

きわめて個人的な事柄が人類の歴史にどう生かされるのか、なんとも予想がつきませんが、すくなくとも37年の歴史を蓄積してきた本誌が末ながく発展的に継続されることをねがってやみません。(2020年7月6日)