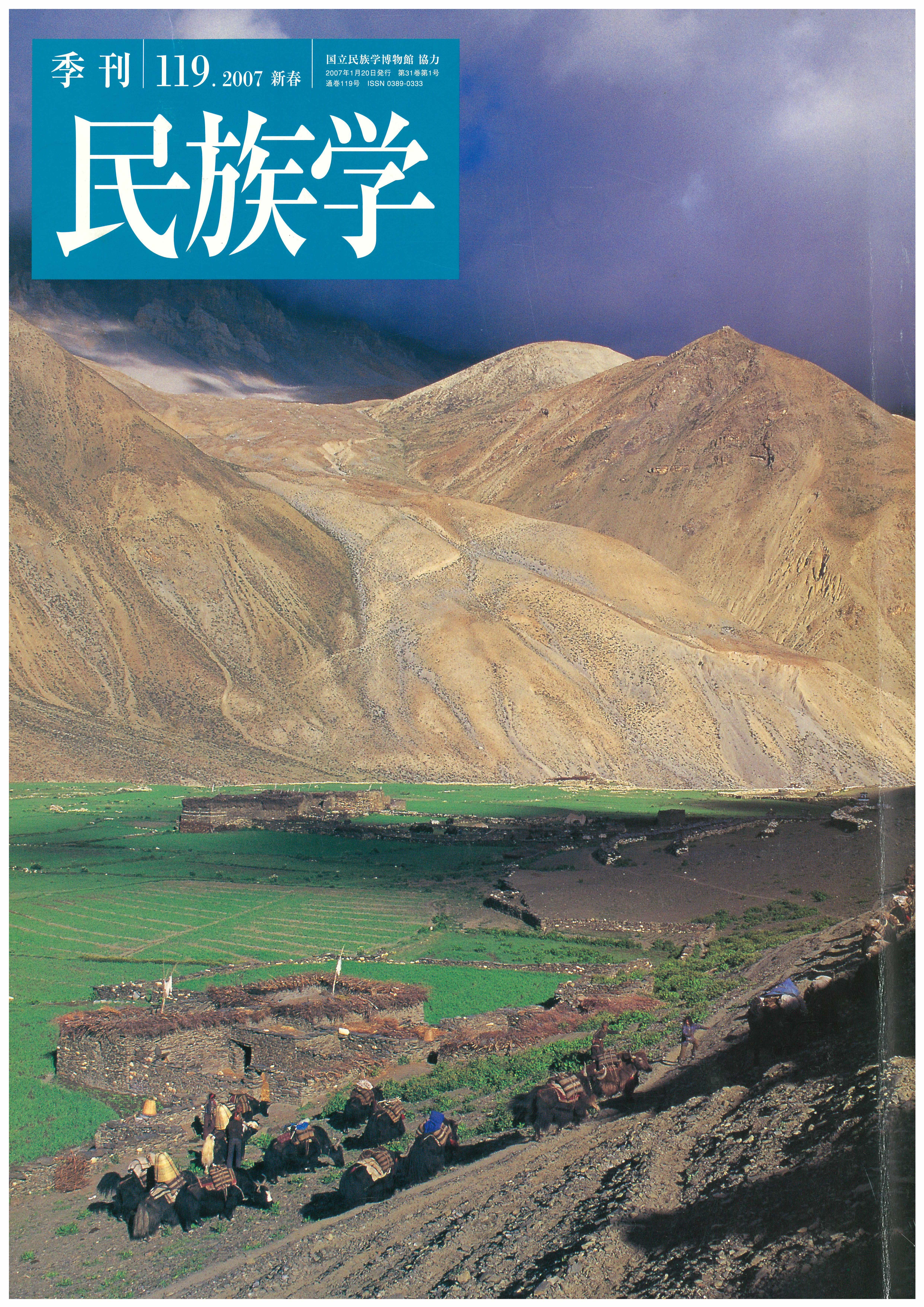

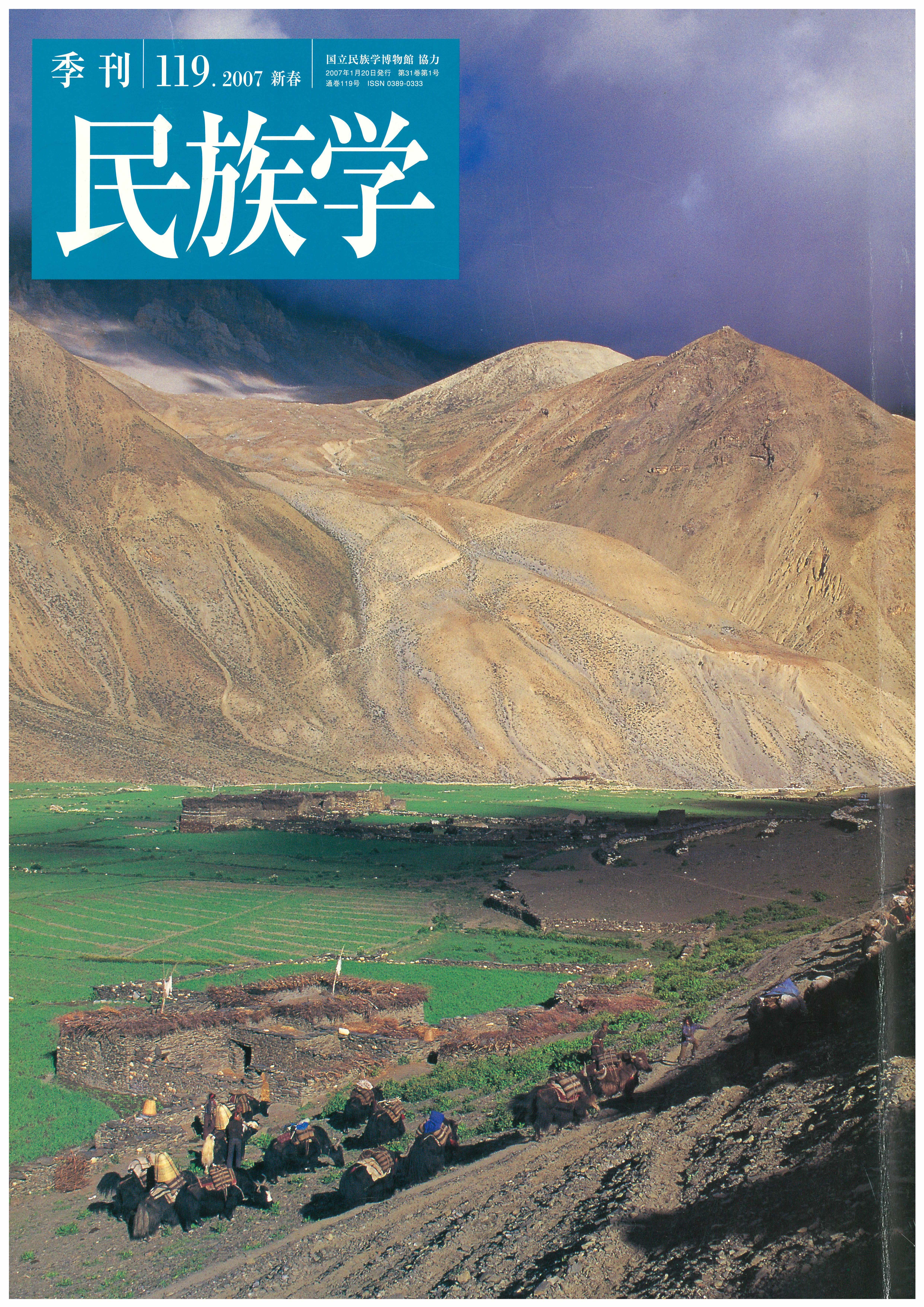

チベットへ向かうヤクの隊列

大谷 映芳

特集 河口慧海の道

河口慧海研究プロジェクト

およそ一〇〇年前、仏教の原典を求めてチベット、ラサ入りを果たした河口慧海。世界じゅうの探検家がなしえなかった偉業を達成した彼の足跡は、宗教人として、厳しい環境を克服する探検家として、さらに当時のネパール、チベット地域の風俗、暮らしを伝える地域研究の先駆者として現在もなお影響を与えつづけている。二〇〇四年に新たに発見された「日記」は彼の足跡の空白を埋め、さらに推論を裏づけるものであった。彼がとおった「道」を実際に踏破し、足跡の核心にせまる。

世界の歌と踊り

イラスト・栗岡奈美恵

世界には、その地ならではの背景をもち、人びとの心に訴えかけ、ときに感動させ、ときに涙を誘う歌や踊りがある。西北ベトナムの黒タイに伝わる恋愛叙情詩「ソン・チュー・ソン・サオ」、インドの国民歌「ヴァンデー・マータラム」、日本の「酒造り唄」、南タイの伝統舞台芸能「ノーラー」を取り上げ、歌と踊りの魅力を味わってみよう。

茶馬古道のいまをたずねて

鎌澤 久也

古来、茶馬古道という道があった。中国雲南省や四川省で採れたお茶を、チベットに運ぶルートを指すもので、起源は定かではないが、唐宋時代にはすでに開かれていたようだ。それはくしくも私がライフワークとしている、少数民族地域と重なっているところも多く、点在する街や村に幾度となく通った。そこで今回このルートのひとつを雲南省からチベットの首邑ラサまで辿ることで、現在の茶馬古道がどうなっているのか知ろうと思った。

【地域(国)】

東アジア(中国、日本)

東南アジア(タイ、ベトナム)

南アジア(ネパール、インド)