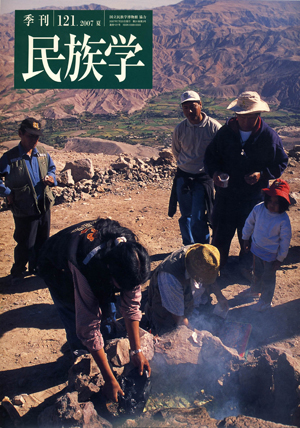

文化遺産との共生

ペルー・アンデス

写真・義井 豊

古代アンデス文明の遺跡の宝庫、ペルー。世界文化遺産への人気で近年いっそう注目を集める地だが、資金的基盤をもたない国には、保護・保全をめぐって観光や開発との両立など、さまざまな問題がある。地元住民は文化遺産とともに生きるためにどのような試みをおこなっているのか、調査をおこなう研究者はどのようにして力になっていけばよいのか。今年で五十周年を迎える日本の考古学調査団のあゆみをふりかえりつつ、文化遺産との共生のあり方を考える。

序章 文化遺産は誰のものか 発掘からの教訓

関 雄二

第1章 アンデス文明の源流をもとめて

井口 欣也

第2章 盗掘者の論理と発掘者の論理

関 雄二

第3章 クントゥル・ワシ遺跡と地元住民

加藤 泰建

日本の考古学調査50年のあゆみ

文・坂井 正人

第4章 文化遺産の開発と住民参加

関 雄二

朝食に暮らしあり8

モーターサイが運ぶ朝食とうわさ

高城 玲

大文字五山の送り火の都市人類学

文/写真・和崎 春日

写真・溝縁 ひろし

8月16日、京都の夜を照らす大文字五山送り火。その時空間には、さまざまな思惑をもった人びとが集まる。行事を執行する人に加え、盆行事として祈る人や、見物に来る人、それにあやかり商売やイベントをおこなう人。「民俗」と「風俗」がからみつき、それぞれの人にとっての「大文字五山送り火」となる。人を生かし、人に生かされる都市祭礼の様相をみる。

朝メシ前の人類学

フィールドでうまれる対話 第2回

あの肌の色がちがうオヤコ、見ました?

文・松田 凡

写真・水井 久貴

絵・中川 洋典

海人万華鏡第8回

定地網漁業とクラゲと気候変動のことなど 島根半島恵曇漁港の場合

with climate change

文・あん・まくどなるど

写真・礒貝 浩

再見細見世界情勢7

カンボジア内戦

歴史の検証と未来への展望

文・天川 直子

大インダス世界への旅

第1回 源流

チベットからラダックへ

船尾 修 西チベットにそびえる聖山カン・リンポチェ北側を源流とし、チベット、インド、パキスタンを通りアラビア海に達する大河インダス。流域の風土や民族には独自性と同時に「インダス世界」としての連続性が存在する。源流から河口へ向けての旅を縦軸に、そこに歴史という時間の流れを横軸として加味することにより、「インダス世界」の全体像が立体的に浮かびあがってくる。

書架はいざなう

文化人類学者を魅了する上質ミステリー

春日 直樹

本で会いましょう21

『南米キリスト教美術とコロニアリズム』

植民地政策と教会美術を通じて南米の高地と低地に共通性を見出す

齋藤 晃さん(インタビュー)

本棚

『河口慧海日記――ヒマラヤ・チベットの旅』

『さらばモンゴロイド――「人種」に物言いをつける』

国立民族学博物館ミュージアム・ショップ通信

【地域(国)】

東アジア(日本、中国)

東南アジア(タイ、カンボジア)

南アジア(インド)

東アフリカ(エチオピア)

南アメリカ(ペルー)