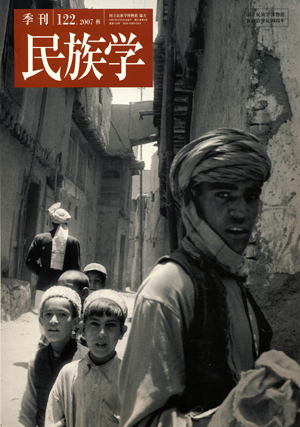

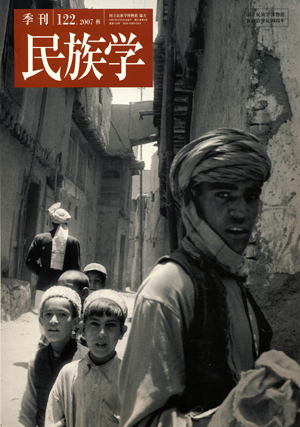

カーブルの旧市街、1955年

文/写真・梅棹忠

梅棹忠夫と民族誌写真

写真・解説=梅棹忠夫

梅棹忠夫の思想、学術研究の礎には、現地調査が存在する。具体的な現地調査から得られた論理であるからこそ、人びとを魅了し、その知的要求にこたえづづけるのである。現地調査による学術成果、探検を通して導かれた思想は、これまで多くの著作として発表されてきた。一方、調査において、世界の諸民族の生活を撮影した写真は膨大で貴重であるにかかわらず、まとまったかたちで接する機会は限定的である。本特集では1955年の京都大学カラコラム・ヒンズークシ学術探検隊に参加して以来、世界各地のフィールドワークを実施してきた梅棹忠夫による膨大な写真資料から40点余を厳選し、本人による解説とともに紹介する。

1981年 内蒙古

1982年 モンゴル

インタビュー(1) 民族誌写真とは

1955年 アフガニスタン 京都大学カラコラム・ヒンズークシ学術探検隊

1955年 インド 京都大学カラコラム・ヒンズークシ学術探検隊

1957年・58年 タイ 第一次大阪市立大学東南アジア学術調査隊

1958年 ベトナム 第一次大阪市立大学東南アジア学術調査隊

1957年・58年 カンボジア 第一次大阪市立大学東南アジア学術調査隊

1958年 ラオス 第一次大阪市立大学東南アジア学術調査隊

1961年 ビルマ 第二次大阪市立大学東南アジア学術調査隊

1961年 ネパール 第二次大阪市立大学東南アジア学術調査隊

1967年 スペイン 第一次京都大学ヨーロッパ学術調査隊

インタビュー(2) フィールド調査と写真

1968年 リビア 京都大学サハラ学術調査隊

1969年 イタリア 第二次京都大学ヨーロッパ学術調査隊

インタビュー(3) 学術と映像

1979年 中国・雲南省 日本民族学者訪中代表団

1979年 中国・貴州省 日本民族学者訪中代表団

1980年 中国・新彊ウイグル自治区

1980年 中国・上海特別市 日本学術振興会訪中団

1982年 中国・チベット自治区

1983年 中国・新彊ウイグル自治区

1984年 中国・寧夏回族自治

インタビュー(4) 『季刊民族学』の使命

梅棹民族学の軌跡をたどるリーディングガイド

朝メシ前の人類学

フィールドでうまれる対話 第3回

コーヒーに誘われたんですけど、行っていいですか?

文・松田 凡 写真・水井 久貴

絵・中川 洋典

海人万華鏡第9回

海とともに生きる浜士

living a life of salt

文・あん・まくどなるど

写真・礒貝 浩

朝食に暮らしあり9

とれたての生肉を分かちあう団欒のひととき

礒貝 日月

大インダス世界への旅 第2回

紛争地カシミール

船尾 修

聖山カン・リンポチェ北側を源流とする大河インダスはヒマラヤ山脈の北面に沿って西進、小チベットの異名をとる信仰の地ラダックに流れこむ。ラダックのすぐ隣は、60年間におよぶインド・パキスタン間の領有争いで現在も揺れつづけている紛争地カシミールである。2005年、この地域で大地震が発生し、8万人近くの人命が失われた。紛争地、観光地、そして被災直後のカシミールを歩く。

国立民族学博物館ミュージアム・ショップ通信

【地域(国)】

東アジア(日本、中国)

東南アジア(タイ、ベトナム、カンボジア、ラオス、ビルマ)

南アジア(アフガニスタン、インド、ネパール、パキスタン)

中央アジア(モンゴル)

北アフリカ(リビア)

東アフリカ(エチオピア)

西ヨーロッパ(イタリア、スペイン)