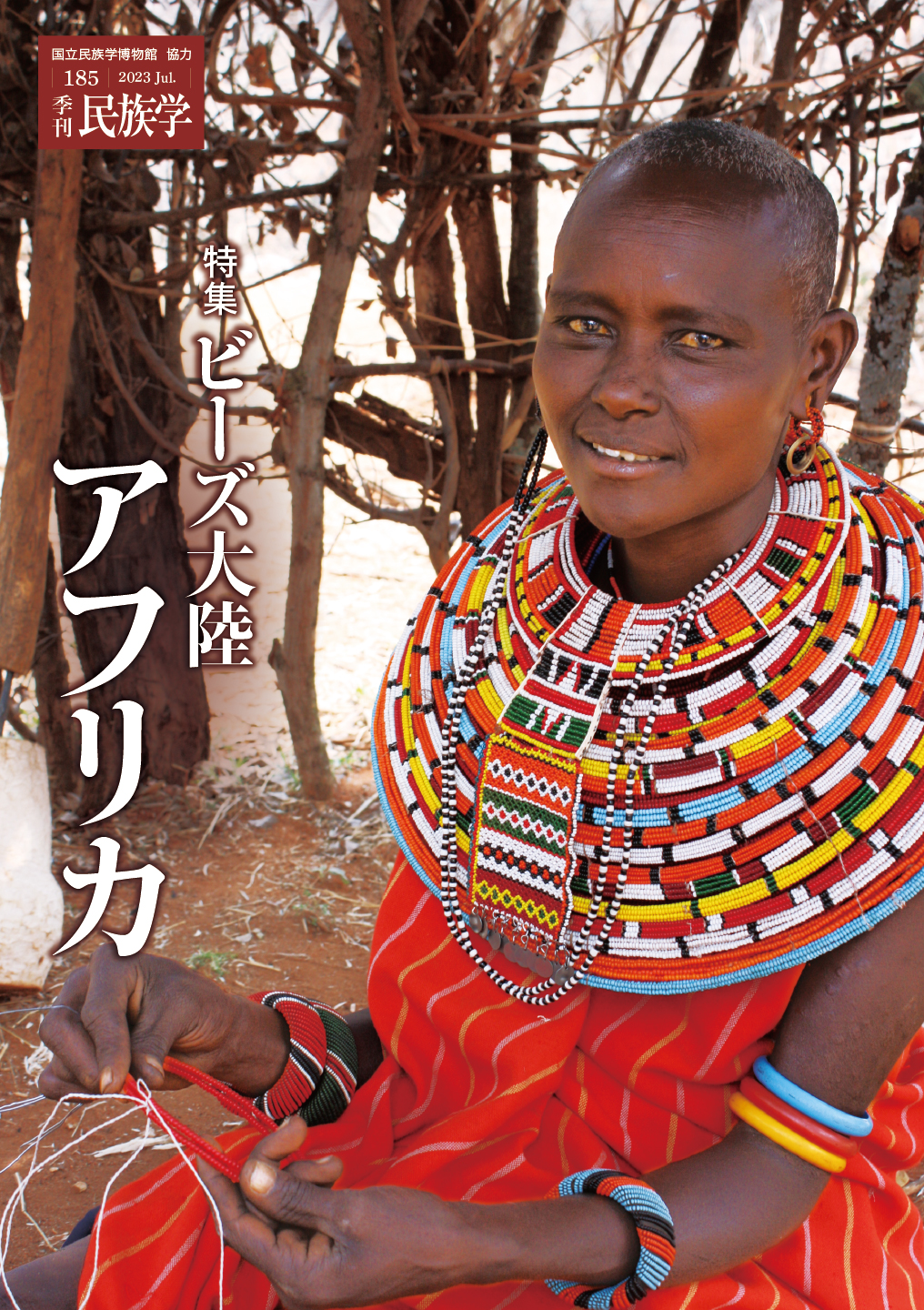

特集 ビーズ大陸 アフリカ

アフリカは、およそ30 万年前にホモ・サピエンスの誕生した地であると同時に12 〜10 万年前に人類最古のビーズが生まれた地域の一つとして知られている。その後、アフリカにはインドやヨーロッパ産のガラスビーズが伝来し、世界のなかでユニーク、かつ多彩なビーズ文化が展開してきた。本特集では、ビーズ素材の多様性の広がり、ガラスビーズの導入過程、現代アフリカにおけるビーズの役割など、ビーズを通してみえてくるアフリカ社会の過去と現在を紹介する。

「バタフライ効果」ではないけれど、森羅万象は相互に関係し合い、それが歴史を形成する。あたり前のことのようですが、そういいきるには、該博な知識と事象の背後を見通す洞察力が必要です。わたしの管見する範囲で、古いところでは、米国議会図書館長を務めたダニエル・ブーアスティンの『大発見』(一九八八年)、進化生物学者ジャレド・ダイアモンドの『銃・病原菌・鉄』(二〇〇〇年)、近年では、『ビッグヒストリー』(二〇一六年)など、地球史を幅広い視野で語る著作も多々目にします。『サピエンス全史』(二〇一六年)など歴史学者ユヴァル・ノア・ハラリの著作群、最近では、バリバリの理論物理学者ブライアン・グリーンによる、宇宙の誕生から終末までを、エントロピー増大と局所的減少という観点で解説する『時間の終わりまで』(二〇二一年)も刊行されました。

こんな話をするのは、今号の特集で人類発祥の地アフリカのビーズにみられる美意識やアイデンティティなど情報を運ぶ機能、そして交易にともなう諸々の物流が語られているからです。コミュニケーションという語は、一七世紀後半までは情報流と物流の両者を指したとされます。ビーズはまさに、人類史上の重要なコミュニケーション・ツールのひとつといえましょう。

ヒトのコミュニケーションは、特異な進化をとげた言語能力に依拠しています。ハラリによれば、ヒトが高度言語能力を獲得した「認知革命」は約七万年前とされますが、それ以前、との説もあります。地質学者の丸山茂徳氏の『地球史を読み解く』(二〇一六年)によると、高放射性元素マグマの集中的な地上噴火が七〇〇万年前、一八〇万年前、六〇万年前、二〇万年前にアフリカ大地溝帯で起き、生物の遺伝子変異を増やし、進化のジャンプを促した、といいます。ヒトの染色体上でみつかった、言語能力に関する遺伝子は、放射線による突然変異の結果かも知れません。小さなビーズによるコミュニケーションが、地球内部の大規模熱循環につながるかも、と考えると、愉快ですね。

他方、ネパールの農を淡々と語る藤井牧人氏の論考では、グローバル化が行きすぎて世界の食料システムの破綻が近いとされる今日、地産地消の循環型経済の原点をみる思いがして、衝撃の結語とともに、心に響きます。

(編集長 久保正敏)

2023(令和五)年7月31日発行

発行所:公益財団法人 千里文化財団

「国立民族学博物館友の会」へご入会いただければ定期的にお届けいたします。