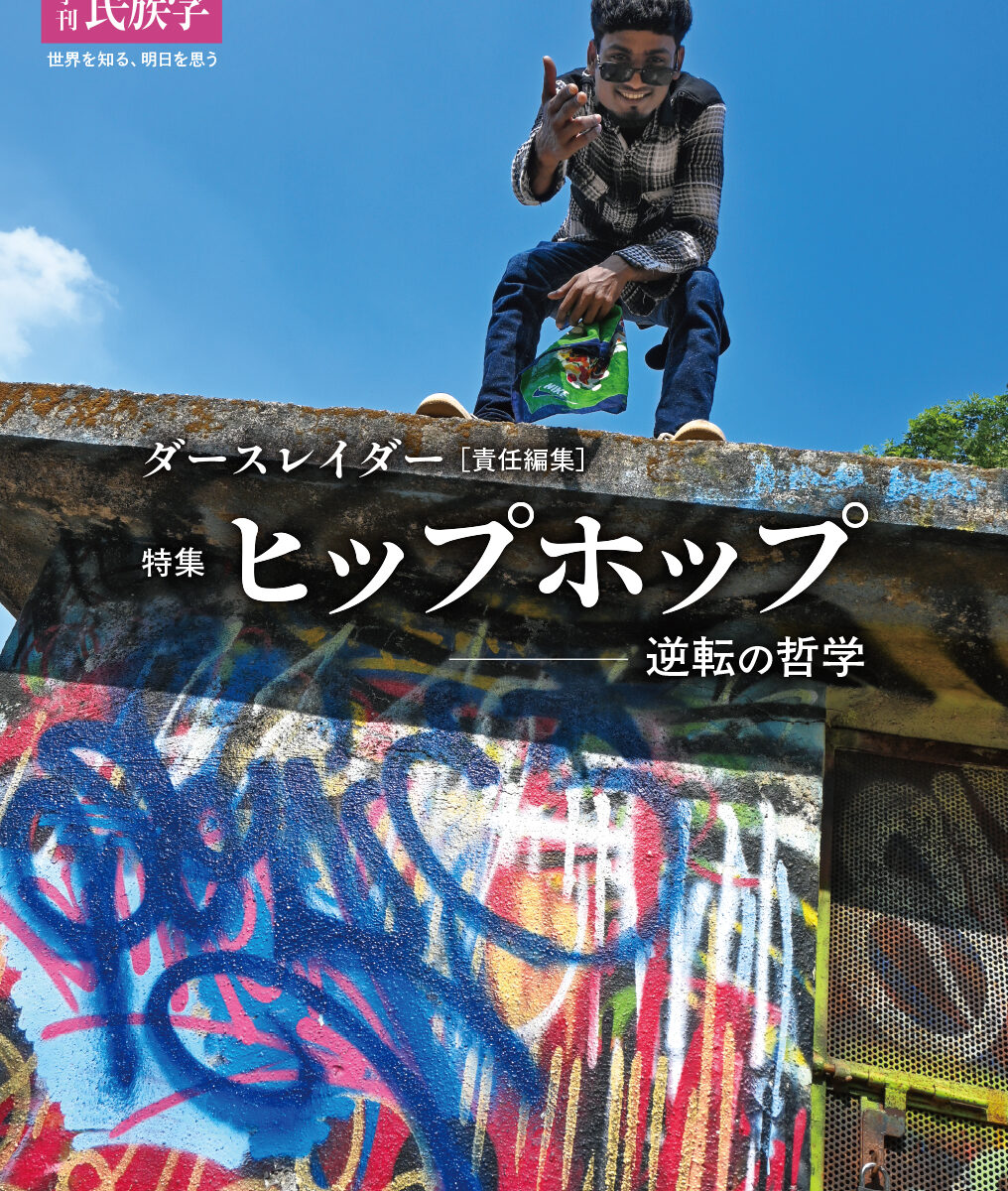

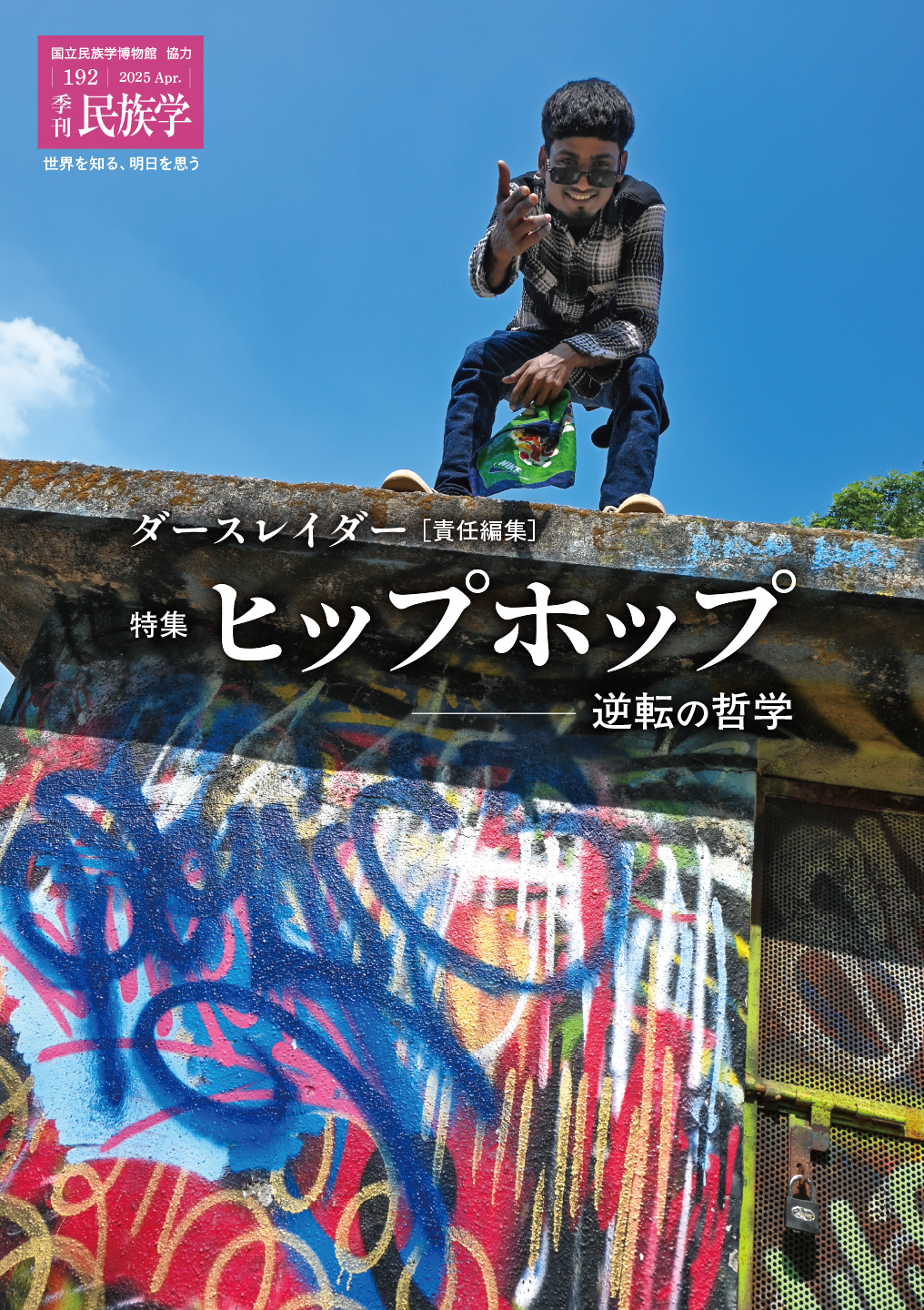

ダースレイダー[責任編集] 特集 ヒップホップ──逆転の哲学

ヒップホップは、1970年代のニューヨークでアフリカ系アメリカ人やラティーノたちのローカルな文化活動として始まり、いまや世界じゅうのストリートを席巻している。本特集では国立民族学博物館特別客員教授を務めるラッパーのダースレイダー氏の責任編集により、非欧米圏においてさまざまな言語でプレイするラッパーたちに焦点を当てる。本場から遠く離れ、文化も異なる辺境の地でラップをする意味とは何か。彼らがいかに、言葉の意味を反転させて使う「逆転の哲学」を武器に闘っているのかをレポートする。

- 000 表紙「マイナスをプラスに転化する芸術(アート)」撮影:軽刈田 凡平

- 001 目次

- 002 特集「ヒップホップ──逆転の哲学」

- 004「ヒップホップは逆転の哲学」ダースレイダー(ラッパー・MC/国立民族学博物館特別客員教授)

- 010「ホームをみずから選びとる──台湾原住民のヒップホップ」小幡 あゆみ(法政大学ソーシャル・イノベーションセンター コーディネーター)、Mr. 麿(ラッパー・映像ディレクター)

- 020「Sorry ここは香港だ──サイアクな街に響くヒップホップの快楽」小栗 宏太(東京外国語大学ジュニア・フェロー)

- 026「韓国ヒップホップ1989-2024──独自のアイデンティティと日本ヒップホップとの関係性を中心に」キム・ボンヒョン(音楽評論家)

- 034 「ヒップホップ異郷紀行」ダースレイダー

- 044「多層都市ムンバイのヒップホップシーン──エンターテインメント、エンパワーメント、ポップカルチャー、そしてストリートカルチャー」軽刈田 凡平(インド音楽ブロガー・ライター)

- 054「ラップにこめる霊力と世界の変革──カメルーンのラッパーたち」矢野原 佑史(京都大学アフリカ地域研究資料センター 特任研究員)

- 062「辺境のフィメール・ラッパー──スポットライトを奪い取る」村本 茜(鹿児島大学大学院博士後期課程)

- 072〈鼎談〉「日本語でラップするということ」ダースレイダー、HUNGER(GAGLE MC)、荘子it(Dos Monos トラックメイカー/ラッパー)

- 082 連載 フィールドワーカーの布語り、モノがたり 第10回

「インド、ラバーリー社会の刺繡布の変化──技術と機能に注目して」上羽 陽子(国立民族学博物館教授) - 090「旅する民族誌、旅せぬ編集者」韓 智仁(春風社編集部・大阪大学大学院博士後期課程)

- 097 連載 野僧記──映像人類学者のオートエスノグラフィー 第1回

「私が纏っている衣」川瀬 慈(国立民族学博物館教授)

ヒップホップは70年代生まれとされますが、それ以前の文化も継承しているようです。たとえば、繰り返し・リズム・韻、などラップの特徴は、文字以前の口承文化時代、長大な叙事詩を伝承する際に暗唱しやすくする工夫と共通します。これが曲と結びつくと、江戸期の阿呆陀羅経など風刺や批判のプロテストソングの系譜につながります。音響はまた、身体に作用し、合唱する皆を巻きこみ、感動や興奮を共有する空間をつくり出す魔力をもちます。宗教空間でも賛美歌や祝詞として活躍し、超自然との通信手段と目されるので神秘性ももち、トランスさえもたらします。五感をまるごと共有する空間がコミュニケーションの原点ですが、ダースレイダー氏の紀行文が活写する、モンゴル大草原での熱気、即興性、それゆえの創造性が身上のアートが生まれる瞬間も、そんな空間だからこそでしょう。

この「野外」というのも大切な要素で、ヒップホップはストリートカルチャーのひとつ。道具・装置・持続的場をもたない貧しい若者たちが、体ひとつで自己表現する突発・一時・流動的な文化として、60年代カウンターカルチャーから派生し、スケボーやブレイクダンス、落書きなど、裏通りから生まれるのがポイント。常に文化革新は路地裏からという、「中心と周縁」論に通じる見方もあります。80年代以降の新自由主義経済により、それまで政治批判の主役だった労働者、学生、学界などが解体され、それに代わって街頭に出現した、枠にとらわれずに出入り自由、楽しく祝祭気分でおこなう批判活動だ、とみる政治的論考もあります。

でも、オリンピック正式種目になったスケートボードやブレイキン、路上芸術家バンクシーのように、表通りに出てメジャーとなることに対し、体制に取りこまれ消費財となった、という批判もあるようです。が、本特集が紹介する各地域の実践例は、若者の担う「周縁」が新たなシーンを励起するのを予感させます。とくにサイファーという様式の可能性に期待が膨らみます。

ところで、今号から始まった川瀬慈さんの連載、ご自身の出自を生かした人類学的知見が展開されるのが楽しみです。

最後になりますが、異文化共生を見通す論考を本誌にも寄せてくださった民博の菅瀬晶子さんが3月末に逝去されました。最期までパレスチナへの思いを発信されつづけた行動力に頭を垂れるばかりです。(久保正敏)

2025(令和七)年4月30日発行

発行所:公益財団法人 千里文化財団

「国立民族学博物館友の会」へご入会いただければ定期的にお届けいたします。