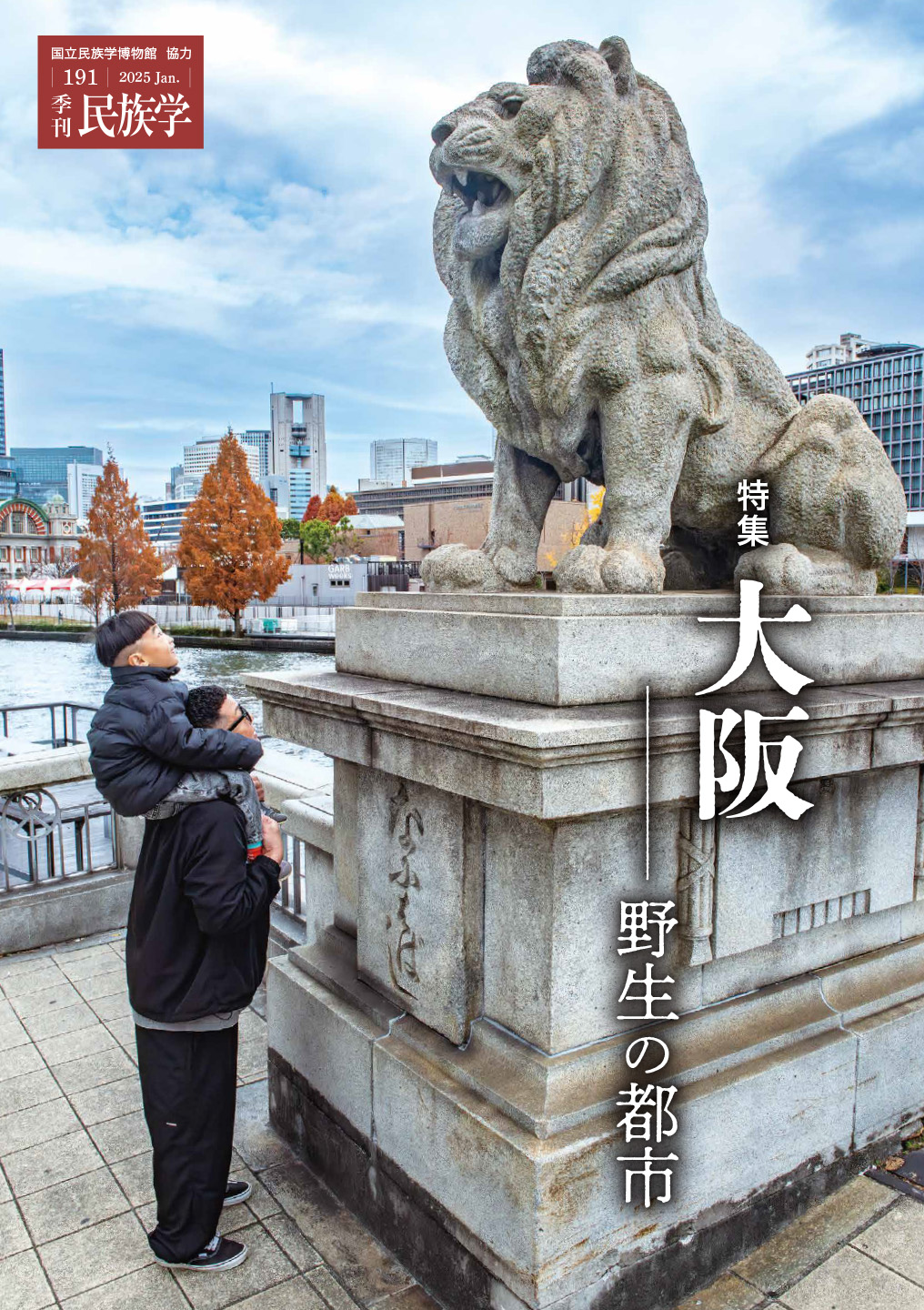

特集 大阪――野生の都市

商都、工都、水都など大阪はさまざまに形容されてきましたが、大阪を「野性を帯びた都会」とよんだのは、大阪生まれの民俗学者・歌人の折口信夫(釈迢空)でした。「都市に慣れながら、野性を深く持つのが、大阪びとの常である」「比較的野性の多い大阪人が、都会文芸を作り上げる可能性を多く持っている」と、折口は故郷大阪への期待を語っています。本特集では、古代の野性性と近代の都市性をあわせもつ「野生の都市・大阪」が生み出した批判的で創造的な文化の魅力を解き明かしたいと思います。

- 000 表紙「難波橋(通称ライオン橋)」撮影:編集部

- 001 目次

- 002 表紙のことば 文:編集部

- 003 特集「大阪――野生の都市」

- 004「折口信夫の『妣(はは)が国』」安藤 礼二(多摩美術大学教授)

- 011「大阪[大坂=大いなる境]と近松門左衛門」黒澤 はゆま(小説家)

- 018「『船場派』の再発見――大阪画壇と床の間の美意識」橋爪 節也(大阪大学名誉教授)

- 028「文学における大阪的なるもの」高橋 俊郎(大阪文学振興会事務局長、帝塚山派文学学会副代表)

- 036 みんぱく研究者による極私的オオサカ論

「大阪にはうまいもんがいっぱいあるんやで」野林 厚志(国立民族学博物館教授)

「大阪ことばにしばかれる」吉岡 乾(国立民族学博物館准教授)

「天満十字の道と川」樫永 真佐夫(国立民族学博物館教授)

「ぶどう棚が広がる風景」藤井 真一(国立民族学博物館助教) - 044「着物の粋(すい)から洋装のエレガンスへ――近代における大阪ファッションの系譜」横川 公子(武庫川女子大学附属総合ミュージアム特任教授)

- 054「『共生の街』をめざす大阪コリアタウン――その誕生と変遷」髙 正子(大阪コリアタウン歴史資料館長)

- 062「地車(だんじり)の美と熱狂――祭を彩る神賑(かみにぎわい)」森田 玲(同志社大学嘱託講師)

- 072「文化都市・大阪の『民の力』」吉田 憲司(国立民族学博物館長)

- 078 連載 フィールドワーカーの布語り、モノがたり 第9回

「工芸品からアートへ――オーストラリアにおけるアボリジニ編組品の変貌」窪田 幸子(芦屋大学学長、神戸大学名誉教授) - 086 日本万国博覧会記念公園シンポジウム2024「協働・共創の万博をめざして」吉田 憲司(国立民族学博物館長)/中島 さち子(株式会社steAm代表取締役、大阪・関西万博テーマ事業プロデューサー)/堂目 卓生(大阪大学総長補佐、社会ソリューションイニシアティブ長)/佐野 真由子(京都大学大学院教授)/中牧 弘允(千⾥⽂化財団理事⻑)

「大阪の野生」とは、近代性と古代性、強さと弱さ、求心指向と遠心指向、などの両義性、もっというなら多様性を包摂する懐の深さ、ということでしょうか。しかしその一方で、「オリンピック・万博」ペアが「東京・大阪」の組で何度も企画されてきたように(ただし、ともに東京の戦前ペアは不発だった)、常に東京をライバル視すると同時に憧れる、アンビバレントな心性も垣間見えます。そういえば今年は、大東京に対抗して「大大阪」と自称して100年ですね。

大阪を舞台とする小説で私が好きなのは『日本三文オペラ』。大阪城東側の広大な敷地にあった東洋一の軍需工場「大阪砲兵工廠」を、終戦詔勅の前夜、軍事力の根を絶つべくB-29が徹底的に破壊、廃墟には鉄や貴金属類が10年以上放置され、それを盗み出す泥棒集団が「アパッチ族」です。日本人、朝鮮半島出身者、沖縄出身者など、たくましい食い詰め者たちの共同生活模様を描いたこの作品は、「災害ユートピア」のような理想社会の姿として私の心を打ちました。著者開高健氏がやや理想化しすぎたきらいもありますが。1960年前後に無法集団は解散、ユートピアは霧散、子どもの私が城東線電車から見た赤錆鉄骨群は、国鉄電車区、公園、ビジネスパークに変貌、戦後が消えました。

本特集に引き寄せれば、古来、大阪湾や河内湖に接する水郷大阪に多様な人びとが集まった野生味が敗戦時に幻のごとく蘇ったのが、このコミュニティだったのかも知れません。特集で語られている生野区が近いのも必然、そういえば、街の賑わいが聞こえてきそうな絵地図を寄稿された樫永真佐夫氏は、「野生」を引っ繰り返すと「生野」、と警句を発しておられました。

コリアタウンが目指す他者との共生にかかわって、私が最近読んだ『都市の正義が地方を壊す』(山下祐介著)に刺激を受けました。日本の人口減少が止まらないのは共生コミュニティが成立しづらい大都市に人口が集中するからで、その原因は、東京中心の序列化、つまり地方よりは中央、農山漁村よりは都市、そして、第三次産業をトップとする「職業威信」の序列化があり、所得や財産の序列化も、これに沿っているのかも、というのです。この意識構造から脱するには、どの職業に就いても将来に不安がなく、お互い様の精神で支え合い敗者が生まれない仕組み、そして、ナショナル・ミニマムを設定し富を再配分する仕組みが必要でしょう。これは、いのち輝く未来社会の実現にも通じる視点でしょうか。(久保正敏)

2025(令和七)年1月31日発行

発行所:公益財団法人 千里文化財団

「国立民族学博物館友の会」へご入会いただければ定期的にお届けいたします。